シリーズ案の抵触出願リスク

「海外企業の中国におけるシリーズ案の出願に対する抵触出願リスクのチェックに関するいくつかの提案」

著者:魏彦/Foundin IP

序文

企業によって、コアな研究成果やプロジェクトを中心にシリーズ発明が出され、複数の特許を出願することがある。一部の海外企業では、このような出願を行う際に、その研究成果やプロジェクト全体の革新的な技術を開示した「全体」の明細書を作成し、さらにそれぞれ異なる範囲の請求項を作成して複数の特許を出願することが多い。この場合、明細書作成効率はある程度向上するが、各国の法律の違いにより、リスクが生じることもある。

案例

最近、ある海外企業はPCT出願の中国国内段階において特許4件を出願した。その前は、自国で異なる日付で前後して、これらのPCT出願に対応する出願A 1、B 1、C 1、D 1を提出していた。そして、それぞれ出願A 1、B 1、C 1、D 1を優先権として、PCT出願A 2、B 2、C 2、D 2を提出していた。中国国内段階における出願はそれぞれA 3、B 3、C 3、D 3である。

実務処理において、この4件の出願の明細書の内容は極めて類似しており、基本的に同じ内容が開示されていたが、この4件の出願の優先権基礎となる出願(A 1、B 1、C 1、D 1)の出願日はそれぞれ異なり、それにより、中国国家段階における各出願(A 3、B 3、C 3、D 3)の優先権日もそれぞれ異なる。明細書に対する検討を経て、この4件の中国国家段階における出願A 3、B 3、C 3、D 3は抵触出願リスクがあると判断した。

釈義

「専利審査指南」には、抵触出願について下記のような記載がある。専利法第22条第2項の規定により、発明又は実用新案の新規性の判断において、いかなる単位又は個人によって、同一の発明又は実用新案について出願日前に専利局に提出され、かつ出願日後(出願日を含む)に公布された専利出願書類又は公告された専利文書は当該出願日に提出された専利出願の新規性を損なう。説明を簡単にするために、新規性を判断する際に、このような新規性を損なう専利出願を抵触出願という。

また、特に判断基準を示した:審査員は検索において、抵触出願があるかどうかを確定することに注意しなければならず、先の専利又は専利出願の請求の範囲を調べるだけでなく、その明細書(図面を含む)の全文内容を基準として調べなければならない。[1]

上述したように、「いかなるの単位又は個人」には、出願人自身も含まれる。すなわち、2件の出願が同じ発明又は実用新案に属する限り、出願人が同じであっても抵触出願となる可能性がある。

上記出願A 3、B 3、C 3、D 3の優先日が異なり、「出願日以前に専利局に提出され、出願日以降(出願日を含む)に公布された」状況に該当し、また後の出願の明細書内容が先の出願にほぼ開示され、「同様の発明」の状況に該当するため、先の出願は後の出願の新規性を損ない、後の出願の抵触出願となる。

差異

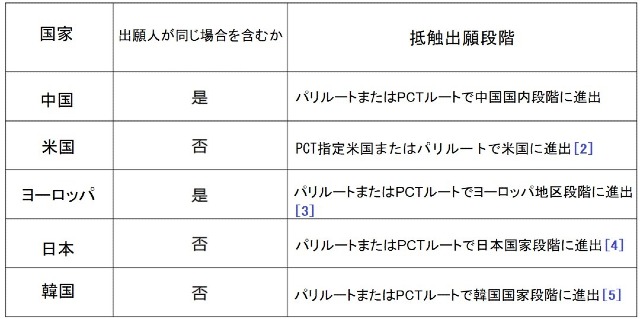

抵触出願については、IP 5間には異なる規定があるが、主な差異点として、「抵触出願」に「複数の出願が同一の出願人によって提出された」場合が含まれるかどうかである。

上記のように、中国では、上記明細書がほぼ同じA 3、B 3出願の場合、B 3の優先日がA 3の優先日より早く、かつA 3がB 3に対して「出願日以前に専利局に提出され、出願日以降(出願日を含む)に公布された」状況に該当する場合、二つの出願の出願人が同じであっても、B 3はA 3の抵触出願を構成する可能性がある。

ただし、このような事例が日本で発生した場合は、抵触出願にならない。これは、中国とヨーロッパでは、「抵触出願」には「複数の出願が同一の出願人によって提出された」場合が含まれるが、米国、日本、韓国では含まれないからである。もちろん、「抵触出願」については、IP 5間には他の違いもあるが、本文の議論範囲を超えており、ここでは省略することにする。上述した主な差異点については、下表を参照することにる。

表1

このように、米国、日本、韓国で出願された専利出願を優先権として中国国家段階に入る場合、出願人またはその代理機関は、抵触出願リスクをチャックする必要がある。

リスク

別の案例を参照:出願人は日本でシリーズ製品に関する全体説明書を作成し、その明細書には製品U 1の改善案と製品U 2の改善案を記載され、U 1の改善案を特許請求の範囲として特許出願P 1を提出した。数ヶ月後(P 1は開示されていない)、当該出願人はU 2の改善案を検討し、それを特許請求の範囲とし、かつ上記全体明細書を使用して特許出願P 2を提出した。その後、当該出願人はそれぞれP 1及びP 2を優先権として中国で出願P 1’及びP 2’提出した。

当該出願人は中国の出願P 1’とP 2’に対しそれぞれ2つの特許事務所に分けて処理を依頼し、2つの事務所はそれぞれ翻訳を経て専利局に提出したが、最終的に実質審査の段階で、P 1’がP 2’の抵触出願を構成するため、P 2’が拒絶査定になることになった。

上述のように、出願人のシリーズ出願が、共通の明細書または全体明細書を用いて海外でそれぞれ提出された場合、中国で出願する際にその抵触出願のリスクを見落としやすく、特に分けて異なる特許事務所に依頼する場合には、同様の内容についてより多くの翻訳費用と時間がかかり、また後出願が失敗に終わる可能性がある。

救済

一般的には、分案出願によって後の出願をある程度救済することができる。

上記の日本の案例では、P 2’が拒絶査定されたら、出願人はP 1を母案として分案出願P 3を提出し、本来P 2’で保護しようとした請求項をP 3に組み入れることができる。しかし、原出願に対して分案出願は時限的に一定の制限があるだけでなく、請求項の作成においても、母案に対する要求よりもっと厳しい(例えば、新規事項追加審査を行う[6])。普通の請求項作成においては認められる概括でも、分割出願において専利法33条より請求項が認められない場合がある。もちろん、より多くの時間とコストがかかる。

回避

上表のように、各国の法律上の差異点が存在するため、海外企業が中国でシリーズ案を出願する際には、以下のように抵触出願リスクのチェックをすることが望ましい。

(1)自国のシリーズ案について、できるだけ統一の全体明細書で自国出願を行わないようにする。

(2)全体明細書を使用せざるを得ない場合は、できるだけ同日にシリーズ案の自国出願を行う。

(3)上記(1)、(2)の2項が困難である場合、後の出願に対して先の出願全部を優先権として主張する。

(4)できるだけシリーズ案は、まとめて同じ中国特許事務所に依頼することにより、抵触出願リスクの存在を発見する確率を高める。

注釈:

1.『専利審査指南』(2023)第二部分第三章2.2

2.『米国特許改革法案』第102条(a)項

3.『ヨーロッパ特許公約』第54条第2、3項

4.『日本特許法』第29条第2項

5.『韓国特許法』第29条第3項

6.『中華人民共和国専利法実施細則』第53条3項

ソース:IPRdaily

https://mp.weixin.qq.com/s/bQVqGm9Nx08yJ7tYizX1_Q

adm

adm